La longue histoire des méthodologies pédagogiques : évolution et innovations

Les méthodes pédagogiques reflètent toujours les sociétés qui les façonnent, s’adaptant aux besoins des apprenants et aux progrès dans la compréhension de l’apprentissage. Depuis l’Antiquité, l’histoire de la pédagogie raconte une aventure fascinante, faite d’innovations, de remises en question et de révolutions discrètes. Ces évolutions, souvent silencieuses, ont peu à peu transformé l’éducation pour en faire ce que nous connaissons aujourd’hui. Chaque époque, avec ses défis et ses découvertes, a laissé son empreinte sur la manière d’enseigner, offrant un aperçu captivant de l’évolution des idées et des valeurs humaines.

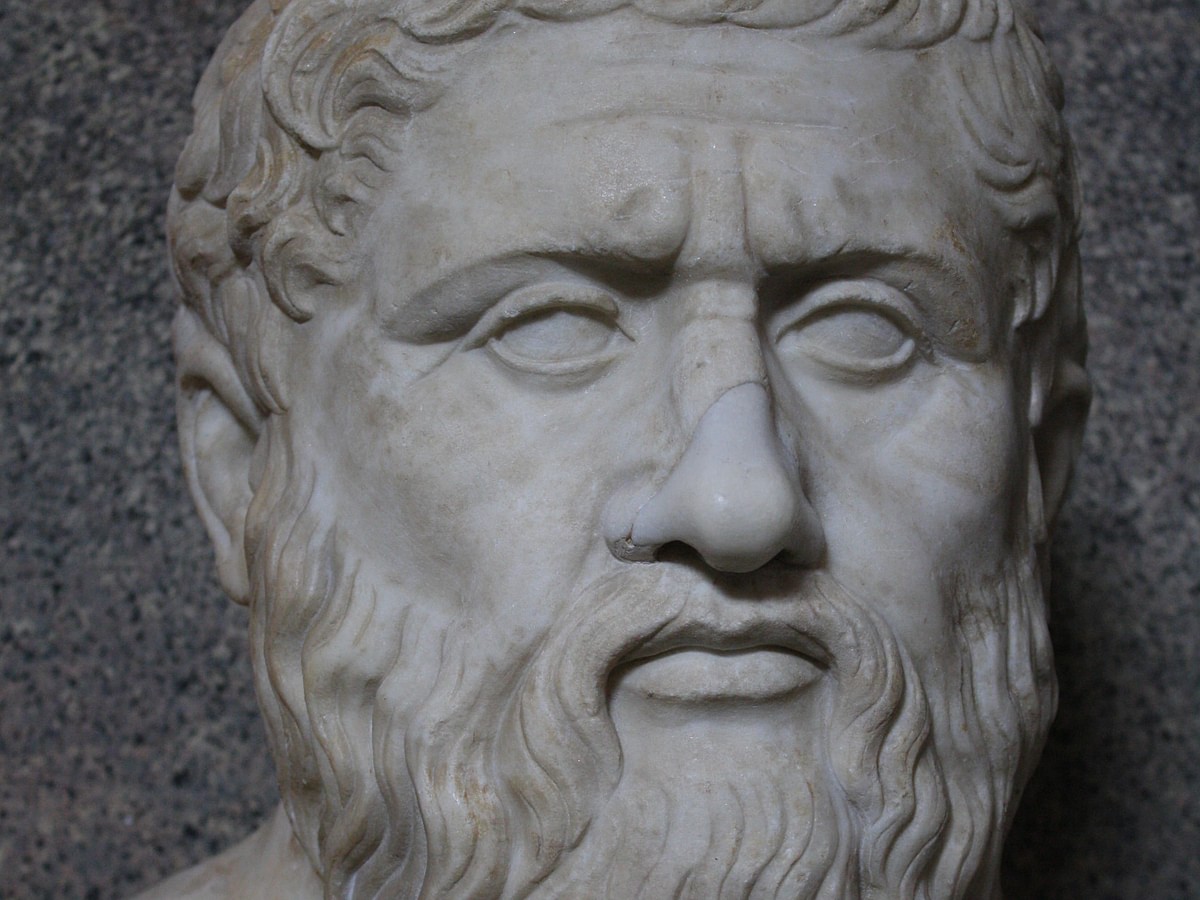

“L’éducation consiste à donner au corps et à l’âme toute la beauté et toute la perfection dont ils sont capables.”

— Platon

Dans la Grèce antique, l’éducation était bien plus qu’une simple transmission de savoirs : c’était un véritable art, au cœur de la vie intellectuelle et civique. Socrate, figure emblématique de cette époque, utilisait sa célèbre méthode maïeutique pour guider ses élèves dans leur quête de vérité. Plutôt que d’imposer des réponses, il posait des questions, incitant chacun à réfléchir par lui-même. Son disciple, Platon, poursuivit cet héritage en fondant l’Académie, l’une des premières institutions d’enseignement supérieur, où il formait des esprits critiques et éclairés, prêts à gouverner avec sagesse. Aristote, élève de Platon devenu maître à son tour, apporta une nouvelle dimension à l’éducation en valorisant l’observation et l’expérience comme outils essentiels pour comprendre le monde, jetant ainsi les bases de la méthode scientifique que nous connaissons aujourd’hui. Ensemble, ces penseurs ont façonné une vision de l’apprentissage qui continue d’inspirer notre conception de l’éducation.

Au Moyen Âge, l’éducation était principalement entre les mains de l’Église, qui jouait un rôle central dans la transmission du savoir. Les monastères et les premières universités, comme celles de Paris ou de Bologne, étaient les véritables foyers intellectuels de l’époque. Là, on y étudiait les textes sacrés et les grandes œuvres de l’Antiquité, qui servaient de base à l’enseignement. La méthode scolastique, fondée sur l’art du raisonnement et du débat, cherchait à harmoniser foi et raison, un défi fascinant pour les esprits médiévaux. C’est grâce à ces institutions que des idées anciennes ont été préservées et adaptées, jetant les bases des grandes évolutions intellectuelles à venir.

La Renaissance marque un tournant décisif dans l’histoire de la pensée, avec l’émergence de l’humanisme. Des figures comme Érasme et Rabelais bouleversent les visions traditionnelles en mettant l’accent sur le potentiel illimité de l’être humain. Pour eux, l’éducation ne se limite pas à l’accumulation de savoirs, mais vise à former des esprits critiques et créatifs. Ils valorisent l’étude des langues, des arts et des sciences comme des outils pour mieux comprendre le monde et soi-même. Montaigne, dans ses célèbres « Essais », va encore plus loin : il insiste sur l’importance d’apprendre à juger par soi-même plutôt que de remplir son esprit de connaissances inutiles. Une pensée visionnaire qui invite à repenser le rôle de l’éducation.

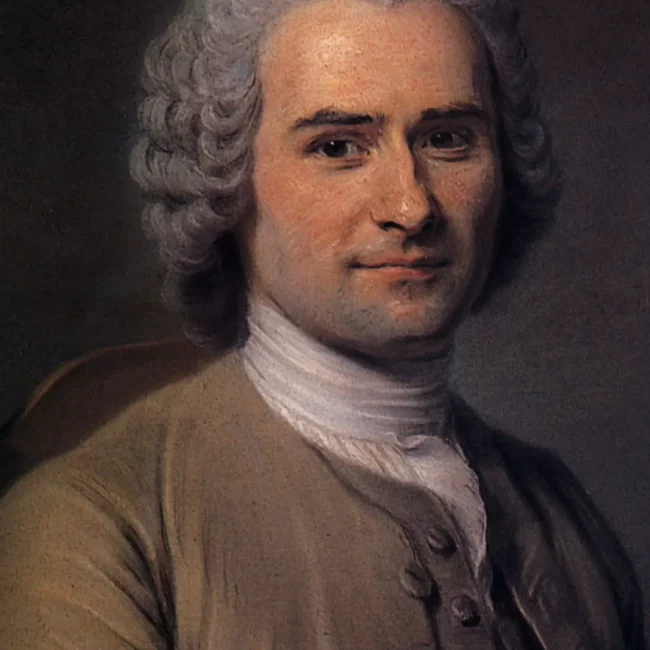

Plus tard, le siècle des Lumières poursuit cette quête de libération intellectuelle. Des penseurs comme Rousseau révolutionnent les idées sur l’éducation. Dans son œuvre phare, « Émile ou De l’éducation », Rousseau propose une approche audacieuse : l’enfant doit apprendre en explorant, en expérimentant, loin des contraintes artificielles imposées par la société. Il imagine une éducation naturelle, centrée sur le rythme et les besoins de l’enfant, pour favoriser son épanouissement et son autonomie. Ces idées, encore débattues aujourd’hui, témoignent de l’ambition des Lumières : faire de l’éducation un outil d’émancipation.

Michel de Montaigne

Jean-Jacques Rousseau

Avec la Révolution industrielle au XIXᵉ siècle, l’éducation connut une transformation majeure, s’adaptant aux besoins d’une société en pleine mutation. L’émergence des usines et des technologies modernes exigeait une main-d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux défis d’un monde industrialisé. Pour y parvenir, les méthodes pédagogiques devinrent plus rigoureuses, axées sur la discipline et l’acquisition de savoir-faire pratiques. C’est également à cette époque que l’école publique et obligatoire prit son essor, ouvrant les portes de l’éducation à des couches de la population jusque-là exclues.

Le XXᵉ siècle marqua une période d’innovations pédagogiques sans précédent. Maria Montessori, figure emblématique de cette époque, révolutionna l’éducation en plaçant l’enfant au cœur de l’apprentissage. Ses méthodes, fondées sur l’autonomie et le développement sensoriel, offrirent un cadre où chaque élève pouvait progresser à son propre rythme. Aujourd’hui encore, les écoles Montessori témoignent de la pertinence de ses idées.

De son côté, John Dewey, philosophe et pédagogue américain, apporta une nouvelle dimension à l’enseignement en valorisant l’apprentissage par l’expérience. Selon lui, l’école devait refléter les idéaux d’une société démocratique, en encourageant la participation active des élèves et le travail collaboratif. Sa vision inspira profondément le mouvement de l’éducation progressive aux États-Unis, redéfinissant le rôle de l’école comme un lieu de réflexion et d’engagement citoyen. Ces bouleversements pédagogiques continuent d’influencer nos pratiques éducatives aujourd’hui, témoins d’une riche histoire en constante évolution.

En Europe, Célestin Freinet révolutionna l’éducation au XXᵉ siècle en proposant une pédagogie centrée sur l’enfant et son besoin d’explorer librement. Convaincu que l’apprentissage devait s’enraciner dans l’expérience et l’expression personnelle, il introduisit des outils novateurs tels que l’imprimerie scolaire. Cette méthode permettait aux élèves de produire leurs propres journaux, offrant un espace d’expression et de découverte collaboratif qui marqua durablement les pratiques éducatives.

Parallèlement, les théories de l’apprentissage évoluèrent grâce à des figures majeures comme Jean Piaget et Lev Vygotsky. Piaget élabora le constructivisme, montrant que les enfants ne se contentent pas de recevoir passivement des connaissances, mais les construisent activement à travers des étapes de développement bien définies. De son côté, Vygotsky enrichit cette vision avec le socio-constructivisme, en insistant sur le rôle fondamental des interactions sociales et du langage comme moteurs de l’apprentissage.

Avec la fin du XXᵉ siècle arriva une révolution technologique qui transforma en profondeur l’éducation. Les technologies de l’information et de la communication ouvrirent la voie à des approches inédites : l’apprentissage en ligne, les ressources numériques et les environnements virtuels. Ces outils permirent l’émergence de méthodes comme la classe inversée, où les élèves découvrent les leçons à la maison grâce à des contenus accessibles en ligne, pour les approfondir ensuite en classe. Ainsi, l’éducation entra dans une nouvelle ère, mêlant tradition et innovation pour répondre aux défis d’un monde en constante évolution.

Depuis toujours, les méthodes pédagogiques reflètent les aspirations des sociétés et les défis de leur temps. Aujourd’hui, face aux bouleversements du monde moderne, ces approches continuent d’évoluer, mêlant traditions éprouvées et innovations technologiques.

L’intelligence artificielle, par exemple, ouvre des horizons fascinants. Elle permet d’imaginer un apprentissage sur mesure, où chaque élève bénéficie d’un parcours adapté à ses besoins. En parallèle, les neurosciences dévoilent les mystères du cerveau, offrant des clés pour concevoir des pratiques pédagogiques plus efficaces et engageantes.

Mais ces progrès ne vont pas sans responsabilité. Plus que jamais, il est crucial de garantir une éducation inclusive, qui ne laisse personne de côté, quelle que soit son origine ou ses capacités. La formation des enseignants joue ici un rôle central : ils sont les véritables passeurs de ces innovations, et leur expertise doit être renforcée pour les utiliser avec pertinence et éthique.

L’histoire de la pédagogie est en réalité celle d’un long chemin, jalonné d’expérimentations et de découvertes. Chaque époque y a laissé son empreinte, enrichissant l’éventail des outils disponibles pour transmettre le savoir. S’inspirer de ce passé, tout en restant curieux des nouveautés, nous offre une formidable chance : celle de bâtir une éducation visionnaire, capable de préparer les générations futures aux défis de demain. Une quête, en somme, qui ne cesse de se réinventer.